Die IG Chemie-Jugendgruppe Obernburg bestand von 1974 bis 1985 und war die sicherlich aktivste Gruppe aus dem Umfeld der Industriegewerkschaft Chemie–Papier–Keramik (später aufgegangen in der IG Bergbau–Chemie–Energie) am bayerischen Untermain.

Der nachstehende Beitrag ist ursprünglich als Facharbeit an der Fachoberschule Obernburg vorgelegt worden. Diese Facharbeit enthielt einen ausführlichen Materialanhang. Im Internet wurde sie erstmals 2005 auf kommunal.blogsport.de veröffentlicht (der Anbieter Blogsport ist inzwischen offline). Für fundstuecke.info wurde er leicht überarbeitet und mit Bildmaterial versehen.

Diesem Beitrag ist sicherlich anzumerken, dass er 1984 fertiggestellt wurde (so gibt es heute z.B. kein Zonenrandgebiet mehr) und als Facharbeit nur einen begrenzten Umfang haben durfte. Er ist somit selbst ein historisches Dokument – und eine Aufforderung, aus den gemachten Erfahrungen zu lernen und diese weiterzuentwickeln.

Gewerkschaftliche Jugendarbeit in der Provinz am Beispiel der IG Chemie-Jugendgruppe Obernburg

Facharbeit von Martin Lorenz, vorgelegt an der Staatlichen Fachoberschule Obernburg, 16. Januar 1984

1. Einleitung

Über die speziellen Probleme gewerkschaftlicher Jugendarbeit in der Provinz liegt kaum geeignetes Material vor. Die wenigen mir zugänglichen Arbeiten sind zudem alle Anfang bis Mitte der siebziger Jahre erschienen. Lediglich ein sehr guter Aufsatz von Albert Herrenknecht kann Anspruch auf Aktualität erheben (Strukturprobleme gewerkschaftlicher Jugendarbeit auf dem Lande, in: Herrenknecht, Albert; Lecke, Detlev [Hg.]: Jahrbuch Provinzarbeit 1, München 1981; zitiert als Herrenknecht). Zudem wird hier meiner Meinung nach die bisherige Diskussion gut zusammengefasst und es werden die wesentlichen Schlussfolgerungen gezogen. Im allgemeinen Teil meiner Arbeit (Teil 2) werde ich mich deshalb auf die Arbeit Herrenknechts beschränken.

Was er aber nicht leisten konnte, will ich in den Abschnitten drei und vier versuchen. Dort wird die Arbeit einer gewerkschaftlichen Jugendgruppe in der Provinz beispielhaft aufgezeigt und es werden Schlussfolgerungen gezogen, inwieweit diese Gruppe mit den provinzspezifischen Problemen fertig geworden ist. Zu der Feststellung allgemeiner Provinzprobleme sollen somit das exemplarische Aufzeigen eines Lösungsversuches und die Untersuchung seiner Qualität kommen.

2. Allgemeine Probleme gewerkschaftlicher Jugendarbeit in der Provinz

2.1. Fehlende Arbeitertradition und Nebenerwerbswirtschaft

Die in Ballungsgebieten selbstverständliche, auf dem Lande aber fast ganz fehlende Tradition der Arbeiterbewegung erschwert für die meisten abhängig Beschäftigten den Zugang zu gewerkschaftlicher Arbeit. So ist auch kaum jemand vorhanden, der „Kampferfahrungen und Klassenbewusstsein an die nachfolgende Generation weitergeben könnte“ (Herrenknecht 111). Dieses Arbeiterbewusstsein kann auch nur sehr schlecht entstehen, da die Provinz durch andere Traditionen längst geprägt ist. Man könnte dies „Traditionskonservativismus“ nennen, an dem neben den Kirchen auch der Nebenerwerb vieler Arbeiter und Angestellter entscheidenden Anteil hat. Diese Nebenerwerbslandwirte (auch -winzer und -einzelhandelskaufleute) „sind von ihrem Bewusstsein her eher Nebenerwerbsarbeiter als Nebenerwerbslandwirte und durch ihre hohe Arbeitsmoral, Betriebstreue, Identifikation mit dem Unternehmer und Disziplin geschätzte Mitarbeiter“ (Herrenknecht 112). Sie sehen sich also erstrangig als Selbständige, nur zweitrangig – wenn überhaupt – als abhängig Beschäftigte. Zudem werden Gewerkschaften oft einfach als städtisches Produkt abgelehnt.

In diesem Klima ist der Zugang junger Menschen zur Gewerkschaft nur schwierig zu erreichen.

2.2. Fehlende Ausbildungsplatz- und Arbeitsplatzwahl

Der Mangel an qualifizierten Arbeits- und Ausbildungsplätzen in der Provinz führt zu großer Anpassung und Angst vor Entlassung oder Nichtübernahme nach der Ausbildung. Der Wechsel in ein anderes Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis ist kaum möglich, da ein „geringes und wenig-qualifiziertes Ausbildungsangebot … und ein hoher Grad von Jugendarbeitslosigkeit“ (Herrenknecht 113) typisch für die Provinz sind. Aus mehreren Unterhaltungen kenne ich Fälle, wo gerade im Zonenrandgebiet Fließbandarbeit für Sechzehnjährige bei beschämend niedrigem Lohn als absolut normal betrachtet wird. Selbst vereinzelt vorhandene Betriebsräte können nichts regelwidriges daran feststellen. „Zoff“ machen, sich gegen diese Ausbeutung auflehnen, bringt aber – nach Aussage meiner Gesprächspartner – gar nichts, da dort mehr als genügend Arbeitslose auf jeden durch Entlassung freigewordenen Platz warten und mit innerbetrieblicher Solidarität nicht zu rechnen ist. [Das Zonenrandgebiet kann als Provinz der Provinz bezeichnet werden. Was die Provinz negativ auszeichnet, trifft dort doppelt zu.]

Durch die angeführten Bedingungen wird es weiterhin erschwert, junge Leute für gewerkschaftliche Jugendarbeit zu gewinnen.

Denn gewerkschaftliches Engagement gilt allemal als aufrührerisches Verhalten.

2.3. Strukturelle Probleme

Das Land mit seinen großen Entfernungen spaltet die Arbeiterbewegung schon alleine räumlich auf. Zwischen Wohn- und Arbeitsort, aber auch zwischen den Wohnorten der Arbeiter, Angestellten und Auszubildenden eines Betriebes oder den Arbeitsorten der Bewohner einer Gemeinde liegen meist beachtliche Strecken. Bei den bekannt schlechten öffentlichen Verkehrsmitteln ist dies – gerade für junge Leute ohne Auto – ein nicht unwesentlicher Grund für mangelndes Engagement in einer Gewerkschaftsjugendgruppe. Zudem gibt es Probleme mit geeigneten Treffpunkten, da z. B. Jugendzentren in der Provinz fast vollständig fehlen. Gewerkschaftsjugendtreffen finden somit meist in Nebenzimmern von Gaststätten statt, was sicherlich einer vernünftigen Arbeits- und Gesprächsatmosphäre nicht zuträglich ist.

Die Gewerkschaften selbst verstärken diese negativen Auswirkungen der strukturschwachen Provinz, indem sie großflächige Betreuung betreiben. Dazu Herrenknecht: „Großflächenbetreuung, das Fehlen von Hauptamtlichen in der Provinz, die dünne Struktur von ehrenamtlich-aktiven Jugendlichen, der große Einzugsbereich für die wenigen gewerkschaftlichen Verwaltungsstellen, die Überforderung der Hauptamtlichen … kennzeichnen die Binnenstruktur gewerkschaftlicher Jugendarbeit auf dem Lande“ (Herrenknecht 121).

Ein Teufelskreis ist feststellbar: Geringe Mitgliederdichte in der Provinz – Hauptamtliche werden erst ab höherer Mitgliederzahl eingestellt – Mitglieder nehmen nicht zu, da die notwendige Betreuung durch Hauptamtliche fehlt – geringe Mitgliederdichte – usw.

Es sind also nicht nur Strukturprobleme der Provinz selbst, sondern auch innergewerkschaftliche Strukturmängel, die eine erfolgreiche Jugendarbeit auf dem Lande behindern.

2.4. Kleinbetriebe in der Provinz

Die vorherrschenden Betriebe in ländlicher Gegend sind Kleinbetriebe, in denen man den Chef noch persönlich und dieser die Eltern seiner Auszubildenden oder Jungarbeiter kennt. Repressionen verlagern sich vom Betrieb in die Familie, indem z.B. bei einem gewerkschaftlich aktiven Jugendlichen die Eltern zwecks Disziplinierung eingeschaltet werden; der wahre Interessensgegensatz zwischen Kapital und Arbeit wird durch die Austragung in der Familie verschleiert.

Neben starker Repression für gewerkschaftlich Aktive, dem Fehlen von Jugendvertretung und Betriebsrat, zeichnen sich diese Kleinbetriebe dadurch aus, dass Lohnverhandlungen traditionell nur persönlich zwischen Chef und Arbeiter geführt werden; gewerkschaftlicher Tarifkampf erscheint somit überflüssig, obwohl diese individuellen „Lohnverhandlungen vielfach im Geschwätz von schlechter Ertragslage, nicht nachprüfbaren Zahlen, Fremdwörtern und Vertröstungen erstickt“ (Herrenknecht 116) werden.

Auch hier also kein guter Boden für aufkeimendes gewerkschaftliches Bewusstsein.

2.5. Großbetriebe in der Provinz

In den wenigen Großbetrieben auf dem Land setzen sich provinzielle Eigenarten fort, indem hier sehr viele Nebenerwerbende arbeiten (siehe 2.1.) und eine die eigenen Interessen vernebelnde soziale Scheinangleichung anzutreffen ist. „Meister und Arbeiter, leitende Angestellte und Bürokräfte verstehen sich als gleichberechtigte Partner, wie sie es von den klassenübergreifenden Strukturen der Vereine her kennen“ (Herrenknecht 119). Dadurch wirkt für Auszubildende und Jungarbeiter oft wieder der Mechanismus, den wir schon bei den Kleinbetrieben feststellen konnten: Betriebliche Konflikte werden durch persönliche Kontakte vom Betrieb in die Familie verlagert (siehe 2.4.). Die fehlende Arbeitertradition (siehe dazu 2.1.) führte eben auch dazu, dass es keine Arbeiterkultur mit eigenen Vereinen gibt, womit die von Herrenknecht aufgezeigten klassenübergreifenden Vereinsstrukturen zu erklären sind.

Verstärkt wird die Reglementierung der Auszubildenden und Jungarbeiter durch ihre Eltern noch, wenn diese im gleichen Betrieb wie ihre Kinder arbeiten. Nach meinen Erfahrungen ist dies gerade in ländlichen Großbetrieben sehr häufig anzutreffen.

3. Die Arbeit der IG Chemie-Jugendgruppe Obernburg

Die Arbeit der IG Chemie-Jugendgruppe Obernburg lässt sich von mir zurückverfolgen bis in das Jahr 1974, wo sie als Jugendgruppe Obernburg der IG Chemie–Papier–Keramik auftrat.

Ab 1978 nannte sie sich IG Chemie-Jugend in der Enka AG, Obernburg, da zu diesem Zeitpunkt alle Mitglieder aus diesem Werk kamen; Einladungen wurden aber auch mit IG Chemie-Jugendgruppe oder einfach Gewerkschaftsjugend unterschrieben. Ab 1981 trat die Gruppe endgültig unter ihrem jetzigen Namen auf. Seither sind auch Mitglieder aus anderen Betrieben, sogar aus anderen Gewerkschaften dabei. 1983 waren es insgesamt meist zwölf Aktive.

Die Arbeit der Gruppe wird vielleicht dadurch erleichtert, dass ihre Mitglieder vor allem aus dem oben angegebenen Großbetrieb (ca. 4.500 Beschäftigte) kommen. Doch wie wir unter 2.5. gesehen haben, schlagen auch in einem Großbetrieb die provinziellen Schwierigkeiten zu.

3.1. Gruppentreffen

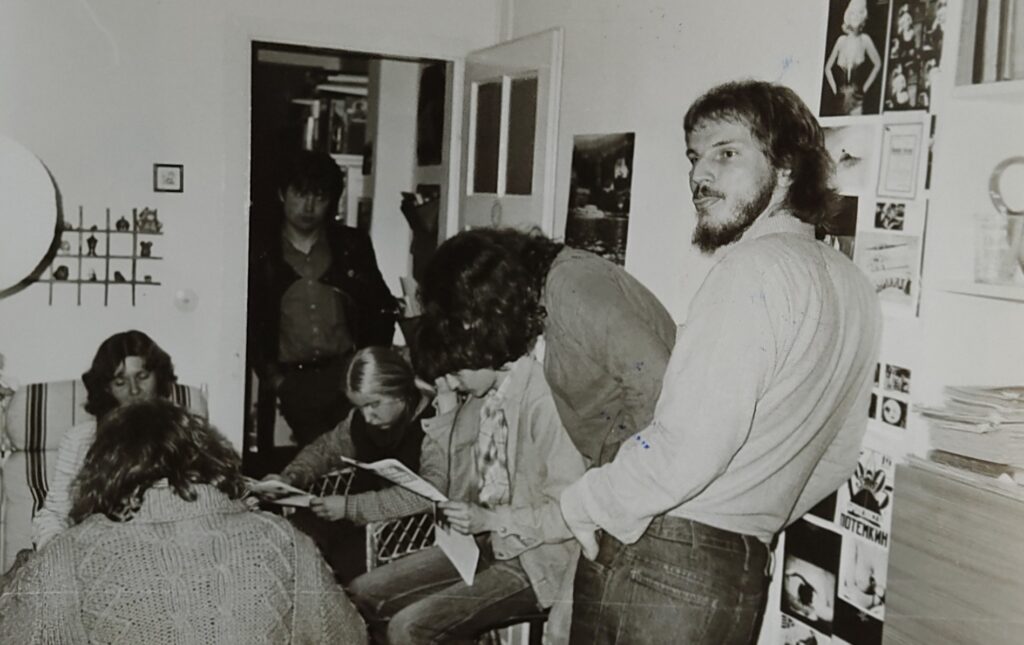

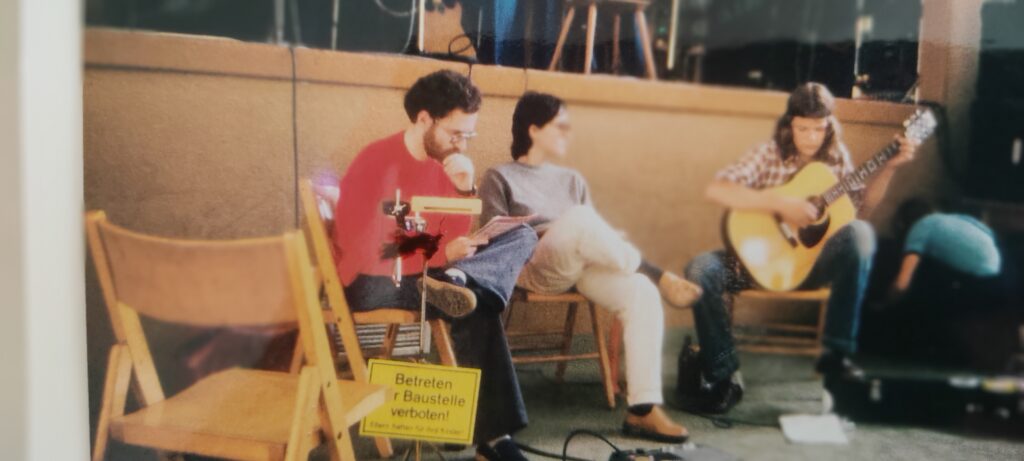

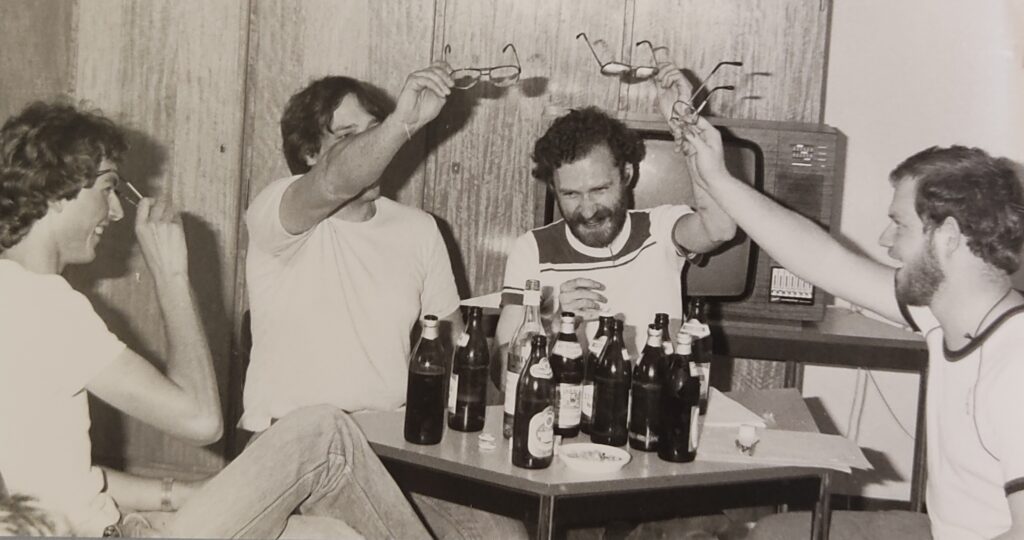

Seit Anfang 1982 finden die Treffen der IG Chemie-Jugendgruppe Obernburg regelmäßig wöchentlich statt (vorher meist alle 14 Tage). Treffpunkt waren dabei seit Januar 1982 die Räume der Jugendinitiative Miltenberg, seit etwa September 1983 Privaträume in Erlenbach. In früheren Jahren traf man sich gleich nach Arbeitsschluss, um dann gemeinsam das Nebenzimmer einer Gaststätte aufzusuchen; seit 1982 wird vermehrt ein Fahrdienst eingesetzt, d.h. Gruppenmitglieder, die über ein Auto verfügen, bringen abwechselnd die Kolleginnen und Kollegen aus weiter entfernten Ortschaften zum Gruppentreffen. Die Gruppentreffs sind Kernstücke der Jugendgruppenarbeit. Dort werden politische und kulturelle Aktivitäten geplant, Schulungen vorbereitet und die Gremienarbeit besprochen. Bei diesen Treffen wurde auch die Zeitung „Stachelbeere“ redigiert und gestaltet, die 1982 und 1983 erschien. Doch auch Diskussionen und Referate über allgemeinpolitische und gewerkschaftliche Themen gehören zum Inhalt dieser Gruppentreffen. Festgehalten werden Termine, Planungen und Ergebnisse – je nach Notwendigkeit – in Protokollen, die allerdings nicht tierisch ernst gehalten werden, sondern dem Protokollanten Raum zur freien Gestaltung lassen.

3.2. Politisches Engagement

Schon immer befasst sich die Gewerkschaftsjugend auch mit politischen Themen. So auch die IG Chemie-Jugendgruppe Obernburg. Auf großartige Veranstaltungen wurde dabei stets verzichtet; kleinere Film- und Diskussionsabende und die Zusammenarbeit mit anderen Jugendgruppen, auch deren Unterstützung, wurden und werden als geeignete Formen des politischen Engagements angesehen. (Wobei die internationale Solidarität nicht vergessen wird.) Denn gerade die Provinzsituation verlangt, bedingt durch den geringen Aktivenstamm jeder fortschrittlichen Gruppe oder Initiative, die Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung.

3.3. Freizeit- und Kulturaktivitäten

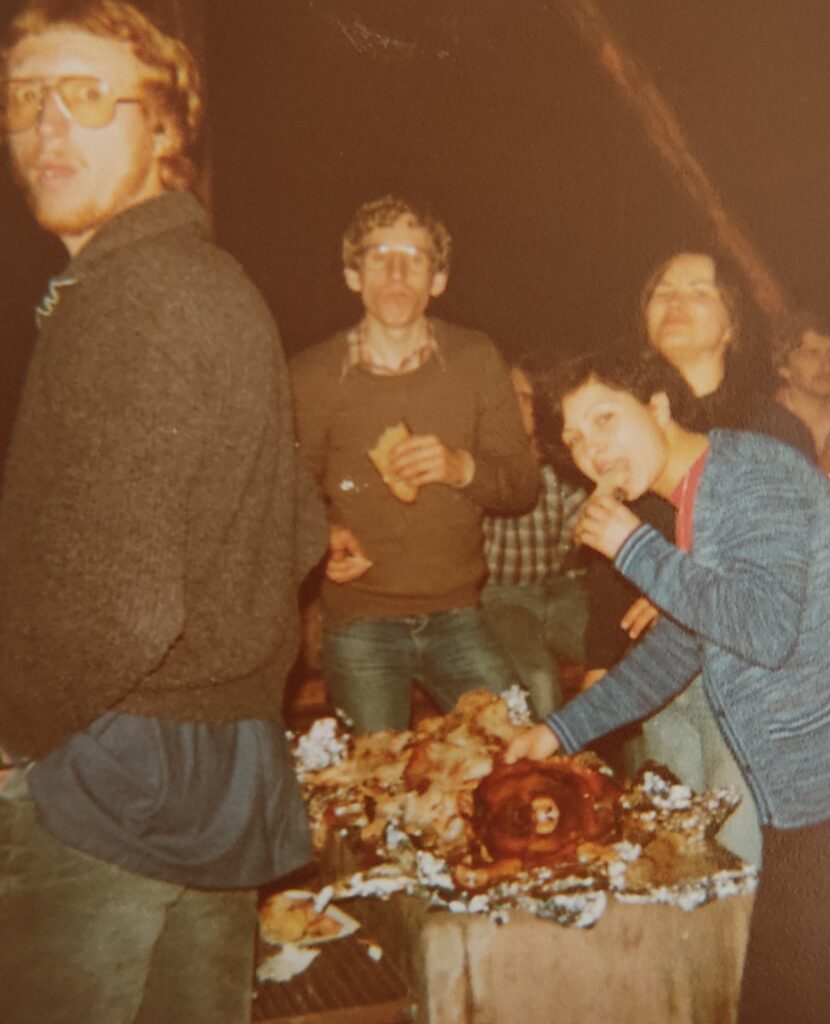

Konzerte, Workshops, Zeltlager und ähnliches – kurz: Freizeit- und Kulturaktivitäten – nehmen einen weiteren großen Raum innerhalb der Arbeit der IG Chemie-Jugendgruppe Obernburg ein.

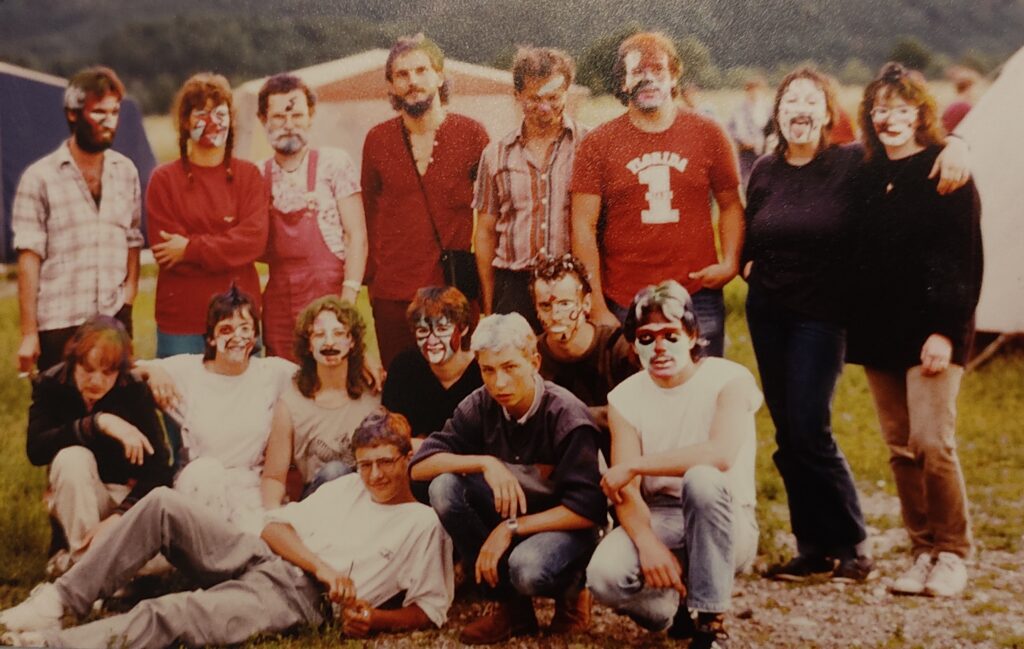

Exemplarisch könnte man hier das Zeltlager der bayerischen IG Chemie-Jugend 1982 anführen, über das die Zeitung dieser Gewerkschaft u.a. schrieb: „Das abendliche, von der Jugendgruppe Obernburg gestaltete, Theaterprogramm war wohl der Höhepunkt dieser Tage“ (aus: Zünftiges Jugendtreffen, in: gewerkschaftspost, Ausgabe Bayern, August 1982). Während sich hier Mitglieder der Gruppe direkt auf die Bühne begaben, traten sie z.B. 1981 mehrfach als Veranstalter auf. Auch hier wurde auf Zusammenarbeit mit anderen Gruppen Wert gelegt.

3.4. Schulungen

Hier muss unterschieden werden in die von der IG Chemie-Jugendgruppe Obernburg zur eigenen Weiterbildung durchgeführten Tagesschulungen, die von der Verwaltungsstelle Aschaffenburg oder dem Bezirk Bayern veranstalteten Wochenendschulungen, bei denen sechs Mitglieder der Jugendgruppe als Teamer (Schulungsgruppenleiter) mitwirken, und den Wochenschulungen, die in Bildungseinrichtungen der IG Chemie–Papier–Keramik oder des DGB durchgeführt werden. Dabei reichen die Themen von allgemeinen politischen Problemen bis zur Geschichte der Arbeiterbewegung, ökonomischen Zusammenhängen, Rechtsfragen und kulturellen Belangen.

Vor allem die Wochenendschulungen dienen nicht nur der Wissensvermittlung, sondern auch der Förderung des Gruppenzusammenhalts (hoher Freizeitwert!) und dem Ansprechen neuer Leute, die sich für die Arbeit in der Jugendgruppe interessieren könnten.

3.5. Gremienarbeit

Im Jahr 1983 saß jedes Mitglied der IG Chemie-Jugendgruppe in durchschnittlich 2,33 gewerkschaftlichen Gremien bzw. betrieblichen Interessensvertretungen. Die Jugendgruppe sicherte sich damit eine hohe innergewerkschaftliche Anerkennung und Verankerung. In zwei der größten Betriebe des Landkreises stellt sie zudem die Mehrheit in den Jugendvertretungen, was einen möglichst guten Zugang zu den Jugendlichen und ihren Problemen erleichtert.

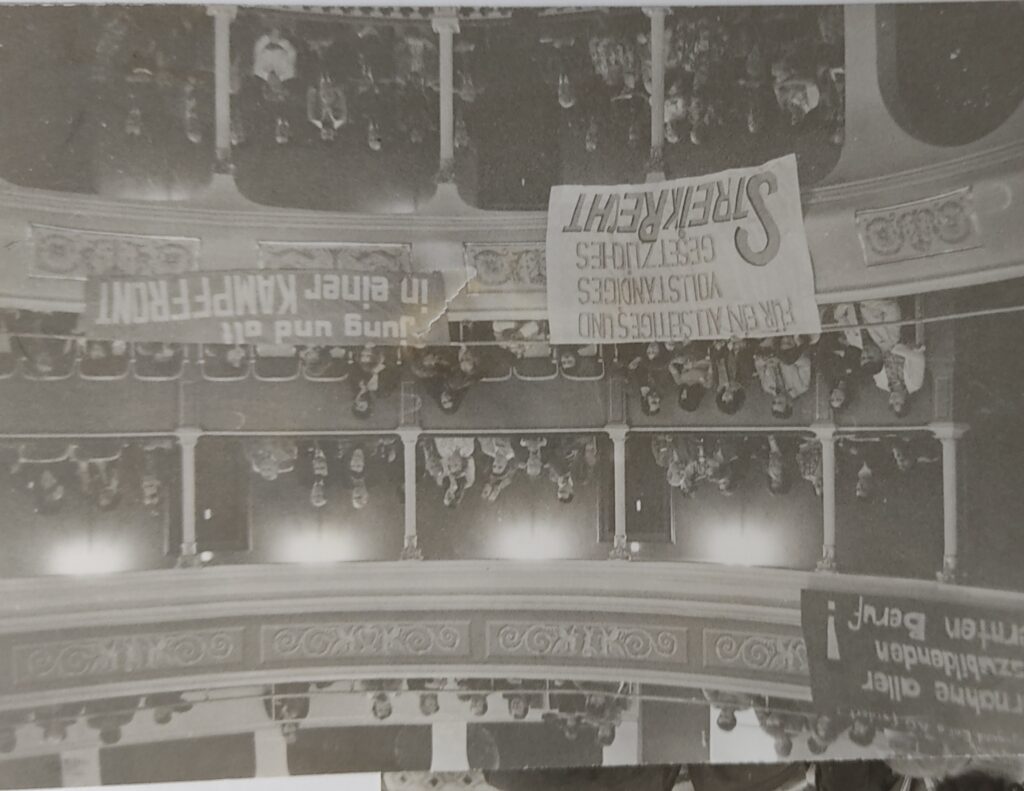

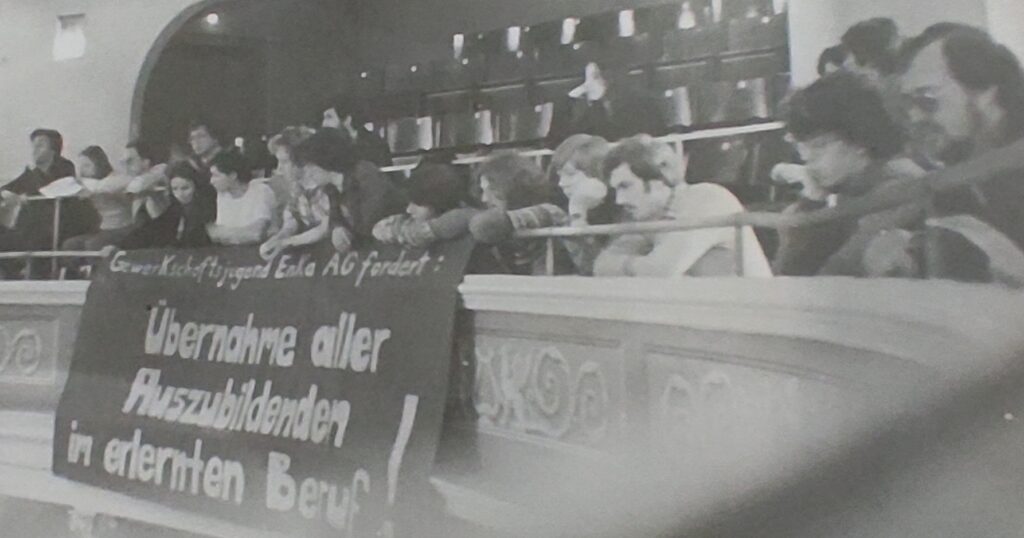

Die Bedeutung der IG Chemie-Jugendgruppe innerhalb der gewerkschaftlichen Gremien wird deutlich, wenn man sich den Ortsjugendausschuss der IG Chemie–Papier–Keramik in Aschaffenburg ansieht.

Bei der letztjährigen Jugendkonferenz, die den neuen Ausschuss wählte, wurde die Jugendgruppe besonders erwähnt. Weiterhin wurden fünf Mitglieder der Gruppe ohne Gegenstimmen in den elfköpfigen Ausschuss, der die gesamte Jugendarbeit der Verwaltungsstelle plant bzw. koordiniert, gewählt. Die beiden angenommenen Anträge wurden von Mitgliedern der Gruppe eingereicht; drei Gruppenmitglieder waren unter den vier gewählten Delegierten zur Bezirksjugendkonferenz Bayern.

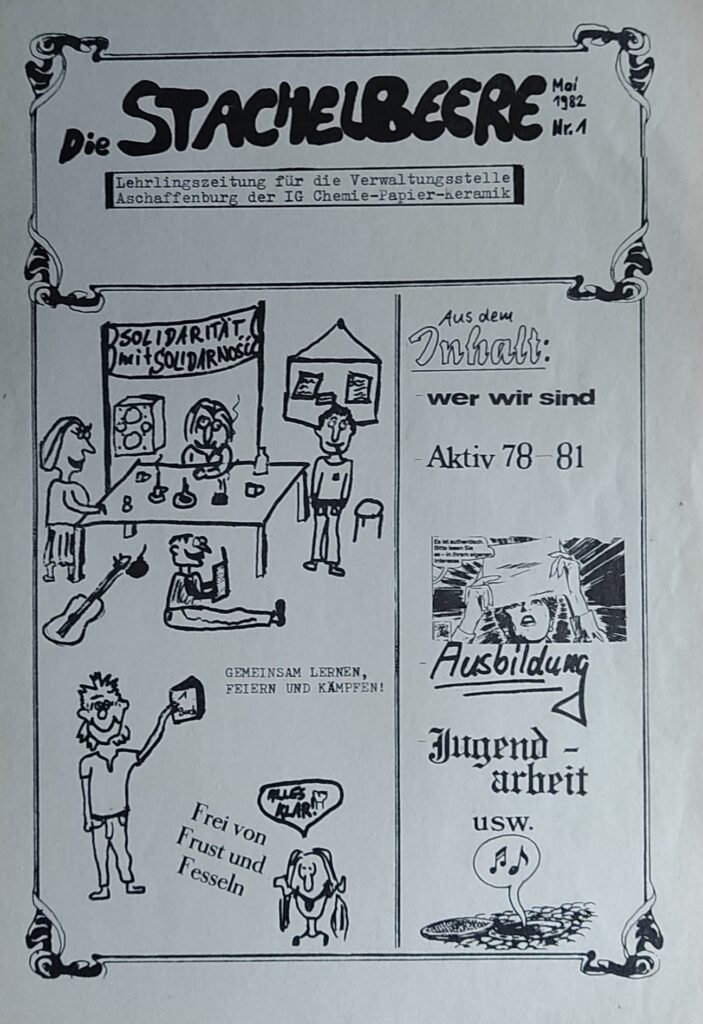

3.6. Die Stachelbeere

„Die Stachelbeere“, Lehrlingszeitung für die Verwaltungsstelle Aschaffenburg der IG Chemie–Papier–Keramik (so der Untertitel), erschien zwischen Mai 1982 und Mai 1983 mit sechs Nummern (je 12 Seiten A 4) in einer Auflage von je 350 Exemplaren, vier Extra-Blättern (ein bis zwei Seiten; zum 1. Mai, zur Volkszählung etc.) und einer Beilage (vier Seiten) zur Arbeit der Jugendgruppe. „Die Stachelbeere“, deren Redaktion ununterbrochen bei der Obernburger Gruppe lag, war ein Versuch, die jungen Gewerkschaftsmitglieder und Unorganisierte in den Betrieben des Verwaltungsstellenbereiches zu erreichen, mit Informationen zu versorgen und ein Sprachrohr für Ausbildungs- und betriebliche Probleme zu schaffen. Dies wurde allerdings so gut wie gar nicht von den betroffenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen angenommen. Die IG Chemie-Jugendgruppe Obernburg, die „Die Stachelbeere“ initiiert hatte, stellte diesen Versuch daraufhin nach einem Jahr wieder ein.

4. Schlussfolgerung

Wir haben gesehen, welche Schwierigkeiten bei gewerkschaftlicher Jugendarbeit in der Provinz auftreten, und es stellt sich die Frage, inwieweit die IG Chemie-Jugendgruppe Obernburg darauf richtig reagiert hat.

Positiv zu bewerten sind sicherlich die Treffen direkt nach Arbeitsschluss bzw. später die Einrichtung eines Fahrdienstes. Dadurch konnten (bei Treffen direkt nach der Arbeit) die Schwierigkeiten weiter Anfahrtswege gemildert bzw. durch den Fahrdienst die schlechten öffentlichen Verkehrsmittel ausgeglichen werden.

Die wöchentlichen Treffen in den Räumen der Jugendinitiative Miltenberg waren wohl eine sehr gute Antwort auf die sonst übliche Nebenzimmeratmosphäre. Auch die jetzige Lösung (Privaträume) ist – wenn auch der öffentliche Charakter der Jugendinitiativräume besser erscheint – den Nebenzimmern vorzuziehen. Ganz wesentlich scheint mir zu sein, dass die IG Chemie-Jugendgruppe Obernburg auch Kollegen bzw. Kolleginnen aus anderen Gewerkschaften die Möglichkeit der Mitarbeit gibt. Dies könnte eventuell noch ausgebaut werden, da gerade in der Provinz kaum Gewerkschaftsgruppen existieren und Mitglieder kleinerer Gewerkschaften nicht die Möglichkeit haben, in ihrer Organisation aktiv zu werden.

Auch die Zusammenarbeit mit anderen Gruppen, ebenso die gegenseitige Unterstützung, ist eine wichtige Antwort auf die vorgefundenen Provinzzustände und hier wohl noch bedeutungsvoller als in den Metropolen mit ihren relativ großen politischen Gruppen und Initiativen.

Die Kultur- und Freizeitaktivitäten dienen nicht nur der Gruppenstabilisierung und ggf. -erweiterung, sondern auch zum Bereichern des in der Provinz nicht sehr reichhaltigen Angebots in diesem Sektor. Auch die Wochenendschulungen mit ihrem hohen Freizeitwert können hier eingeordnet werden.

Somit kann die IG Chemie-Jugendgruppe Obernburg auf ihre weitgehend richtige Reaktion auf die Provinzverhältnisse verweisen.

Es gibt allerdings auch Schwierigkeiten, die eine gute Gewerkschaftsjugendarbeit behindern und nicht im direkten Einflussbereich der Jugendgruppe liegen: So die durch den „Traditionskonservativismus“ geprägte Einstellung der Jugend zu Gewerkschaft und politischem Engagement allgemein. Aber auch das Verhalten der Gewerkschaft selbst, die den in 2.3. aufgezeigten Teufelskreis aus mangelnden Hauptamtlichen und geringer Mitgliederzahl nicht durch Anstellung weiterer (Jugend-)Sekretäre durchbrechen will.

Schreibe einen Kommentar