Nachstehend bringen wir ein Interview mit Hs aus Aschaffenburg. Es wurde 2012 erstellt für das Blog kommunal.blogsport.de (Blogsport hat inzwischen seinen Dienst eingestellt) und wurde im Januar 2025 leicht überarbeitet für fundstuecke.info.

Als weiterführende Beiträge zu diesem Thema bietet es sich an, die Dokumentation der Betriebszeitung „Roter Faden“ zu beachten sowie die Übersicht „Zu den frühen Jahren der linken Bewegung in Aschaffenburg und Miltenberg“.

Kommunal: Zahlreiche so genannte K-Gruppen, sie selber bezeichneten sich eher als marxistisch-leninistisch, also als ML-Organisationen, waren am bayerischen Untermain aktiv. Als letzte besteht heute noch die MLPD, die Nachfolgerin des Kommunistischen Arbeiterbundes Deutschlands, KABD. Mit dieser Organisation konntest Du längere Erfahrungen sammeln. Wie kam es dazu? Wie kamst Du zu dieser Gruppe?

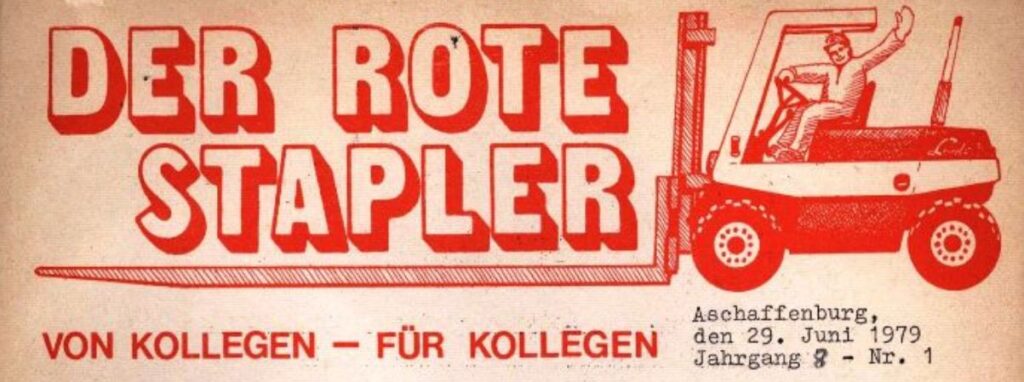

Hs: Als einer der Mitgründer der Basisgruppe/FNL [Föderation Neue Linke] ging ich 1970 nach Ulm auf das Institut für Umweltplanung der Uni Stuttgart. In Ulm war ich bei den Roten Zellen an der Uni aktiv und die dortige Gruppe nahm Kontakt zur RJ/ML auf, der Revolutionären Jugend/Marxisten-Leninisten, Jugendorganisation des damaligen Kommunistischen Arbeiterbundes/Marxisten-Leninisten, KAB/ML. Diese maoistische Organisation war für uns sehr anziehend. Die Zusammenarbeit führte dazu, dass ich ab 1971, wieder zurück in Aschaffenburg, Mitglied der RJ/ML in Darmstadt wurde. Mit deren Unterstützung gewann ich aus der Basisgruppe noch weitere fünf Genossinnen und Genossen, drei Arbeiter und Angestellte und zwei Schüler. Wir spalteten uns 1972 von der Basisgruppe ab und gründeten die Arbeiter- und Lehrlingsgruppe Aschaffenburg. Der Rest nannte sich „Gruppe Roter Oktober“. Ideologisch war das eine Ausrichtung weg von den intellektuellen Diskussionen, hin zur Ausrichtung auf die Organisierung der Arbeiterklasse. Intellektuelle wurden als „kleinbürgerlich“ herabgestuft und „die Arbeiterklasse“ glorifiziert. Straff organisiert dauerte es nicht lange, bis sich die RJ/ML fest etablieren konnte. Eine Schülergruppe – die Marxistisch-leninistischen Schülergruppe, MLSG – gründete sich ebenfalls und brachte eine Zeitung am Kronberg-Gymnasium heraus, den „Roten Fasan“. Aus der Arbeiter- und Lehrlingsgruppe bildete sich die RJ/ML Aschaffenburg, die die Berufsschulzeitung „Rotstift“ herausgab. Nicht lange danach gab es auch eine Betriebszeitung bei der Linde-Güldner mit Namen „Roter Stapler“ und die Gründung des KAB/ML in Aschaffenburg [Kommunistischer Arbeiter-Bund/Marxisten-Leninisten, später aufgegangen im KABD]. Die Folge waren Betriebszellen bei Linde und in der Glanzstoff Obernburg mit der dortigen Betriebszeitung „Roter Faden“.

Die damaligen Revolutionäre bei Linde sind heute gestandene Vertrauensleute und Betriebsräte der IG Metall. Ein Aschaffenburger Mitglied der RJ war auch Redakteur des „Rebell“, dem Zentralorgan dieser Jugendorganisation. Der Redaktionsleiter von damals ist heute Vorsitzender einer der mächtigsten Gewerkschaften der Welt.

Wie es weiterging in Aschaffenburg? Analog der Entwicklung in der BRD verknöcherten die verschiedenen ML-Organisationen und bekämpften sich wie Feinde. Der Beginn der Anti-AKW- Bewegung mit ihrem eigenen Drive und der Gebrauch der eigenen Sinne innerhalb der Gruppen führte langsam zum Zerfall der ML-Bewegung. Undogmatisch und spontan, mitgerissen von Anti-AKW- und Ökologiebewegung auf der einen Seite und andererseits einer theoretisch-kritischen Hinterfragung verknöcherter Komintern-Ideologien lösten sich die jungen revolutionären Kritiker von ihren Organisationen. Oder sie wurden gelöst, wurden als „Liquidatoren“ oder „Organisationsfeinde“ von ihren „Führungen“ im Ruhrgebiet bekämpft. Dabei lernten sie wieder den Gebrauch der eigenen Gedanken.

Die Zeit der ML-Bewegung in Aschaffenburg war 1979 vorbei. Der Zusammenbruch von KPD-AO [Kommunistische Partei Deutschlands – Aufbau-Organisation], KPD/ML [Kommunistische Partei Deutschlands/Marxisten-Leninisten] und KBW [Kommunistischer Bund Westdeutschland] bedeutete auch das Ende in der gesamten BRD. Theoriezirkel waren in der Übergangsphase von 1979 bis 1982 für die Heimatlosen der Rückzugsort. Mit der Gründung der Alternativen Liste in Berlin und der Grünen war eine neue politische Bewegung vorhanden, die auch attraktiv für die Aktivisten in Aschaffenburg wurde. 1982 entschieden sich daher einige, in dieser neuen spontanen Basisbewegung mitzumachen und initiierten die Gründung der Alternativen Liste Aschaffenburg. Zwei Jahre später saßen je ein Alternativer und Grüner im Aschaffenburger Stadtrat.

K: Kommen wir nochmal zurück zum KABD. Wie stark war er am bayerischen Untermain zu seiner Blütezeit?

Hs: KAB/ML und danach KABD waren ca. 15 Leute. RJ/ML rund zehn, MLSG mindestens 30 und die Kommunistische Studentengruppe, KSG zwei.

K: Vor allem waren die ML-Gruppen im Bereich Betrieb und Gewerkschaft aktiv, schließlich verherrlichten sie das Proletariat als alleinige wirklich revolutionäre Klasse. Wie sah das hier aus, wo gab es Betriebsgruppen und in welchen Bereichen wurde sonst noch politisch gearbeitet?

Hs: Wie oben schon teilweise beschrieben gab es Betriebsgruppen bei den Firmen Linde, Ultra, Glanzstoff, Main-Echo und eine Berufsschulgruppe. Aktiv waren wir in der IG Metall, IG Druck und Papier und der IG Chemie. Über die DGB-Jugend stärkten wir die gewerkschaftliche Jugendarbeit.

K: Nun stellt sich immer die Frage, wie einflussreich solche Gruppen sind. Wie war das mit dem KABD? Wie schätzt Du das rückwirkend ein?

Hs: Das, was bleibt vom Kampf – dem „ökonomistischen“, auf die Gewerkschaften und Betriebe reduzierten, wie das der KBW immer zum KABD gesagt hat – ist die 35-Stunden-Woche. Das ist wirklich das Einzige, was durch den Einfluss der KABDler innerhalb der IG Metall erreicht wurde. Auch in der IG Druck und Papier waren wir in dieser Hinsicht nicht ohne Einfluss. Eugen Loderer [damals Vorsitzender der IG Metall] hat deshalb diese Forderung am Anfang auch als „kommunistische Forderung“ massiv bekämpft.

K: Es kam dann irgendwann zu Deinem Bruch mit dem KABD. Bekannt ist, dass damals plötzlich

fast der ganze Landesverband Bayern draußen war. Wie kam es dazu?

Hs: Ursache war die Frage des Umgangs mit Kritik – oder besser gesagt mit der Demokratie innerhalb solcher dogmatischer Organisationen. Demokratische Gesinnung und besserer Kenntnisse der Geschichte waren Gift für verkappte und offene Stalinisten in der Führung des KABD. Die Folge: Ausschlüsse und innerorganisatorische Verfahren. In Bayern gehörte die gesamte Landesleitung zu diesen Kritikern. Ich selbst war damals in Düsseldorf und wurde mit mehreren anderen ebenfalls wegen Kritik an mangelnder Demokratie und ideologischer Verbohrtheit in der Organisation ausgeschlossen. Damals konnte ich jedem Mitglied in diesen ML-Gruppen den Roman von Manes Sperber „Wie eine Träne im Ozean“ empfehlen. Über die Jahre haben endlich auch welche aus solchen Organisationen über die eigene Mauer geschaut und die Verbrechen des Stalinismus, sprich „Marxismus-Leninismus“, wahrgenommen. Damit haben sie das eigene Spiegelbild gesehen und waren froh, frei und ungezwungen zu diskutieren, ohne Angst vor einem Verstoß gegen die politische Linie, ohne Angst auch, gemaßregelt und ausgeschlossen zu werden.

K: Neben dem KABD gab es hier auch den KBW und andere ML-Organisationen, einschließlich trotzkistischer Bünde. Welche sind Dir noch in Erinnerung und wie schätzt Du ihre Wichtigkeit und ihren Einfluss am Untermain ein?

Hs: In Aschaffenburg waren Anfang der 70er Jahre noch die Trotzkisten aktiv. U.a. war die Arbeit des Chile-Komitees getragen von Trotzkisten. Gegen den mächtigen Auftritt von RJ/ML und KABD waren sie aber unbedeutend und konzentrierten sich dann auf Hanau und Frankfurt. Die wenigen Mitglieder der „Liga gegen den Imperialismus“, die der KPD-AO nahe stand, gingen u.a. nach Berlin. Ab 1976 gab es auch einen kleinen Ableger des KBW mit dem dann ab 1980 – nachdem alle Gruppen sich aufgelöst hatten – gemeinsam ein Theoriezirkel eingerichtet wurde, um auch die eigene Geschichte zu verstehen.

K: Geblieben ist die MLPD, die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands mit ihrer Ortsgruppe in Aschaffenburg. Eine Kleinstpartei, wenig attraktiv, ziemlich einflusslos, kleinbürgerlich, dogmatisch. Oder ist diese Zuschreibung unzutreffend?

Hs: Dass trifft zu! Das Verhalten der MLPD hat auch jetzt wieder zur Spaltung der Anti-Atombewegung in Aschaffenburg geführt. Alte Methode: Möglichst viele der eigenen Leute auf die Versammlung des Aktionskomitees bringen, um dann „pseudodemokratisch“ mit Mehrheit die Führung zu übernehmen. Weil nach altem Parteiprinzip des Marxismus-Leninismus die Partei immer die Führung haben muss. Alle anderen sind die „nützlichen Idioten“ (Lenin). Gleichzeitig Werbung für die eigene Partei machen, unterschwellig und immer offener. Läuft sich aber leider tot. Die Spaltung bleibt.

K: Wir danken Dir herzlich für dieses Interview!

Schreibe einen Kommentar